KHALIL GIBRAN

LES DIEUX DE LA TERRE

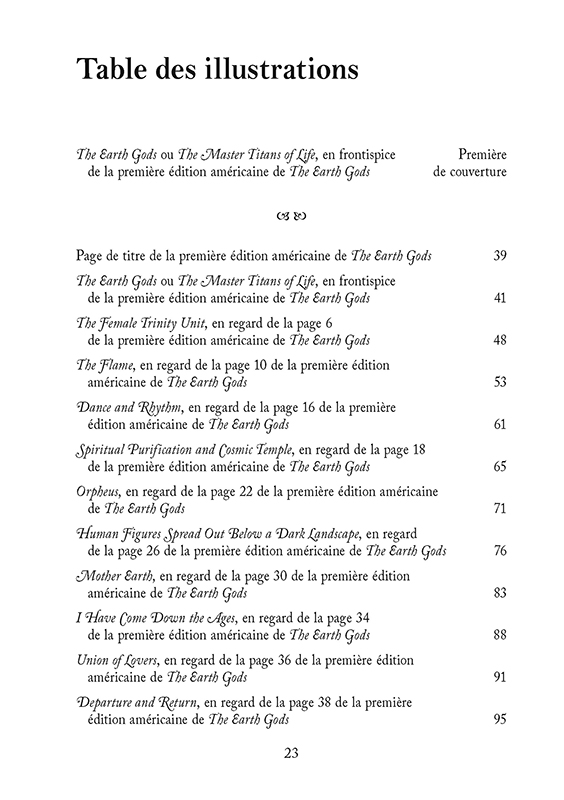

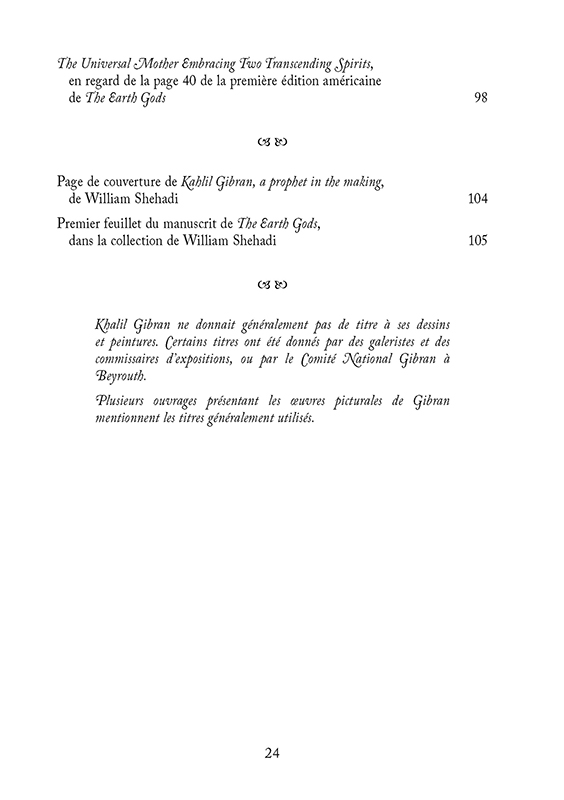

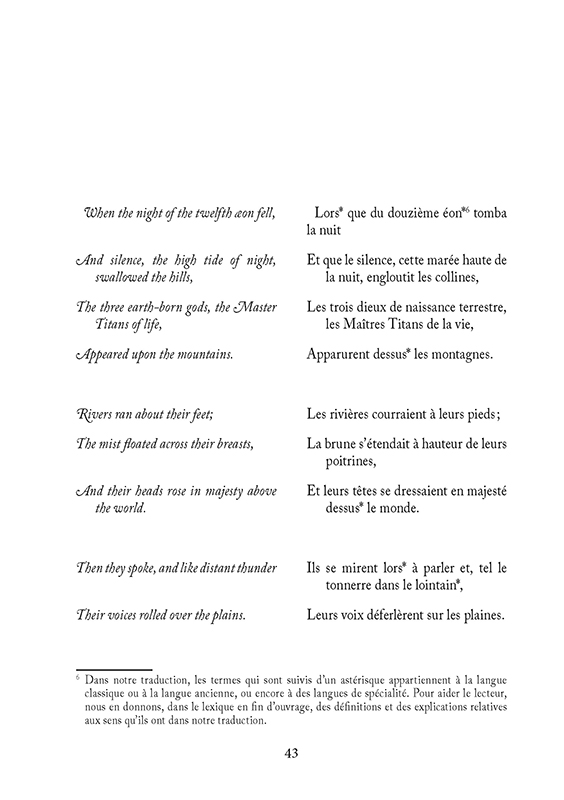

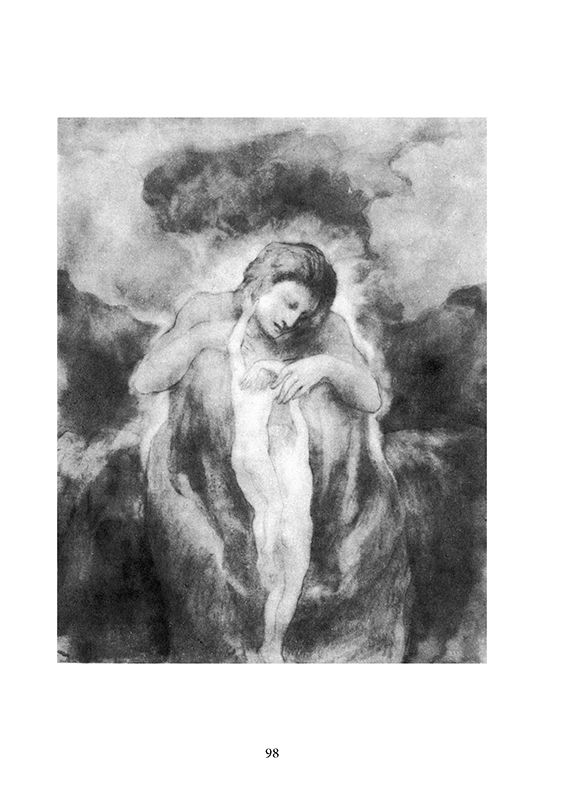

Ouvrage que Gibran porta en lui pendant près de deux décennies et dont il commença la rédaction en même temps que celle de The Madman (Le Fol) et de The Prophet (Le Prophète), The Earth Gods (Les Dieux de la Terre) est l'un de ses écrits les plus personnels. Dans ce long poème en prose qui couvre une cinquantaine de pages et est illustré de douze peintures de sa création, l'auteur partage avec ses lecteurs sa vision personnelle du sens profond de la vie, de la place de Dieu, des dieux et de l'homme dans la création.

Présentée en édition bilingue sous le titre Les Dieux de la Terre, la traduction de The Earth Gods est parue le 11 avril 2024 chez Le Livre en Papier.

Parution le 11 avril 2024 • 226 pages • ISBN 978‑2‑8083‑2927‑9 • 17 €

> Points de vente • Extraits • Préface

Khalil Gibran, Les Dieux de la Terre.

Points de vente

L'ouvrage Les Dieux de la Terre est publié par Le Livre en Papier à Strépy-Bracquegnies en Belgique. Pour le commander, consultez la page qui lui est consacrée. Le point de vente et de présentation de l'ouvrage est Le Livre en Papier. Il est également disponible chez l'auteur.

Les points de vente et de présentation de l'ouvrage sont actuellement les suivants : Schmitbeaufays Men (Arlon) • Arte Quadra (Arlon) • Les Comptoirs d'Antan (Arlon) • Maison de la Laïcité Victor Tedesco (Arlon) • Chez l'auteur

L'ouvrage Les Dieux de la Terre est publié par Le Livre en Papier à Strépy-Bracquegnies en Belgique. Pour le commander, consultez la page qui lui est consacrée. Le point de vente et de présentation de l'ouvrage est Le Livre en Papier. Il est également disponible chez l'auteur.

Préface

J’avais déjà commis deux préfaces pour Philippe Maryssael, une longue de dix pages pour sa traduction du Prophète (en 2020) et une autre, plus modeste, de deux courtes pages pour celle du Précurseur (2021). Après un hiatus de trois ans, Philippe nous est revenu avec Le Pérégrin (2024) que j’ai également eu le bonheur de préfacer... Entre-temps, fin 2023, la maison d’édition parisienne Orizons publia, préfacé par votre serviteur, un remarquable recueil des quatre premières traductions de Gibran par Philippe (Le Fol, Le Pérégrin, Le Prophète et Le Sable et l’Écume), recueil enrichi d’une soixantaine de pages de textes — aphorismes et poèmes — inédits du Libanais.

Et voilà que je reçois de Philippe ce courriel : « Accepterais-tu, une fois encore, de te fendre d’une courte préface, d’une longueur tout au plus égale à celle du Pérégrin ? » N’étant pas un homme qui se dérobe à une sollicitude aussi agréablement formulée, surtout lorsqu’elle émane d’un ami affable, un ermite qui met son intelligence au service de mon illustre compatriote Gibran, je me suis souvenu de l’expression bien française « jamais deux sans trois ». Dans le cas présent, il me faut bien évidemment revisiter cette expression : « jamais quatre sans cinq ».

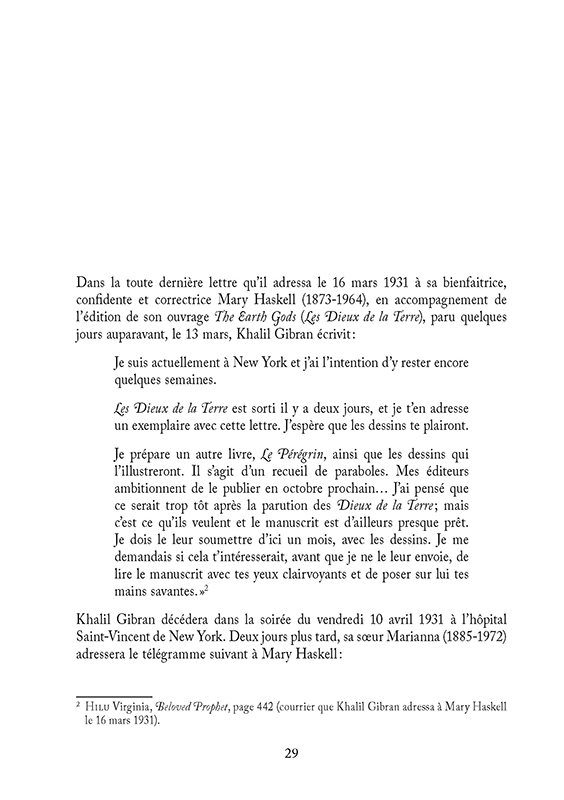

Et c’est avec plaisir que j’introduis Les Dieux de la Terre. Paru le 14 mars 1931 chez Alfred Knopf à New York, c’est le dernier ouvrage que Gibran publia de son vivant. S’agissant d’un dialogue socratique entre trois dieux qui représentent les trois grandes tendances du cœur humain, l’auteur explique sa démarche dans une lettre qu’il adresse à son éditeur : « Les Dieux de la Terre symbolisent les trois éléments primaires chez l’homme : le désir du pouvoir, le désir de gouverner un monde meilleur, et l’Amour. » Moins d’un mois après la sortie de l’ouvrage, le 10 avril, le génie libanais sombre dans un coma profond et rend son dernier soupir dans la chambre 302 de l’hôpital Saint-Vincent. Il n’avait que quarante-huit ans.

Je ne compte pas redire ici ce que j’ai déjà écrit au sujet de l’immense et méticuleux travail de Philippe, ce pérégrin gibranien, qui s’est attelé à cette gigantesque tâche avec beaucoup d’humilité. Mon propos se limite à évoquer le rapport de Gibran aux langues qu’il a été appelé à pratiquer au cours de sa vie dans son itinéraire philosophique riche en péripéties.

Né dans un milieu pauvre, il est élevé par des parents peu cultivés, sinon analphabètes. Avant d’émigrer aux États-Unis, il dit avoir fréquenté l’école privée de son village natal, d’où un profond ressentiment et un complexe d’infériorité qu’il gardera toute sa vie à l’égard de l’Occident. À l’âge adulte, il retourne au pays du Cèdre pour perfectionner son arabe rudimentaire et recommandera aux Libanais d’éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle, afin qu’elle s’incruste dans le tréfonds de leur être. Ce n’est qu’à dix ans, recommande-t-il, qu’ils pourront s’ouvrir aux langues étrangères, qui cependant ne devraient en aucun cas concurrencer leur langue maternelle, laquelle ne peut tolérer une co-épouse sous le même toit. Pour le nationaliste qu’il était, une société ne connaît sa plénitude que lorsqu’elle parle une même langue. Pratiquer plusieurs langues, c’est réduire à néant tout nationalisme, surtout lorsque ces pratiques coïncident avec les classes sociales, les mieux évoluées usant de la langue étrangère, les défavorisées se contentant de la langue maternelle. Cette dernière doit constamment avoir la primauté sur les autres langues, car elle est l’instrument de compréhension entre les citoyens. Il refuse la présence de deux langues maternelles dans une même société, car le conflit est inévitable et débouchera immanquablement sur la division du peuple, favorisant la mainmise des puissances étrangères qui imposeront alors leurs langues et leurs hégémonies politiques et culturelles, affaiblissant d’autant le sentiment national et éparpillant les énergies. De sa brève expérience parisienne (1908‑1910), il faut reconnaître qu’il n’a réussi ni à maîtriser le français, ni à le pratiquer spontanément, comme il ne conservera pas la pureté de sa langue maternelle dans le milieu anglo‑saxon où il va vivre, évoluer et écrire. Il regrettera d’avoir perdu le génie de la langue arabe sans accéder pleinement au génie de la langue anglaise, se maintenant à un niveau inférieur à la perfection, loin de la création de génie. Il est vrai que le cœur a une seule langue et que le génie ne peut éclore spontanément que dans une seule langue.

Je prétends que Gibran a eu du mal à faire cohabiter dans son œuvre sa femme (la langue arabe) et sa maîtresse (la langue anglaise). Ce faisant, je rejoins les conclusions de plusieurs chercheurs occidentaux. Le philosophe Étienne Gilson (1884‑1978) nie l’existence des vrais bilingues : « Il est absolument impossible d’avoir une éducation bilingue. Les langues sont des modes de penser et de sentir ; vouloir les mettre sur le même pied, ce serait une monstruosité. » Le linguiste Ernest Ludovicy (1904‑1975) doute que l’on puisse se servir de deux langues « avec une égale facilité » et s’étonne qu’il puisse exister « de vrais bilingues ». En défendant sans le vouloir la thèse qui veut que l’on ne puisse maîtriser parfaitement qu’une seule langue, celle que l’on pratique en permanence, Gibran lui-même, dès les années 1920, préconise dans ce duel inévitable la victoire de la langue maternelle : « La langue arabe se généralisera dans toutes les écoles [...], favorisant l’unification de nos tendances politiques et nos aspirations nationales, car dans l’école les tendances s’unifient et en son sein s’enrichissent les aspirations, mais cela ne se fera que lorsque nous serons capables d’éduquer la jeunesse aux frais de la nation. Cela ne se fera que lorsque chacun de nous deviendra le fils d’une seule patrie, au lieu d’être le fils de deux patries contradictoires, l’une pour son corps, l’autre pour son âme. » Le style symbolique de Gibran ne masque point son propos clair, transparent et prémonitoire. Rien de durable et de solide ne peut se faire sans une nation homogène, pratiquant une langue maternelle dispensée dans des établissements publics, gratuits et ouverts à tous les jeunes citoyens. Ce faisant, Gibran ne fait que confirmer une évidence personnelle que ses proches connaissaient fort bien. À vingt ans, de retour de Beyrouth où il s’est mis à l’arabe, il n’est plus question pour lui de se remettre à des études d’anglais et, malgré ses dons, son intelligence et les progrès qu’il fera dans cette langue jusqu’à sa mort, il doit compter sur les autres pour qu’ils corrigent ses manuscrits avant de les présenter à son éditeur. Ses biographes (dont son petit-cousin et homonyme) précisent qu’en 1904, « il se détourna de l’effort entrepris pour exprimer ses sentiments en anglais, une langue qu’il ne pouvait toujours pas maîtriser, afin d’écrire presque exclusivement en arabe. » Par ailleurs, soulignent-ils plus loin : « Quatre ans au collège à Beyrouth (1898‑1902) n’avaient pas suffi à le préparer pour perfectionner son arabe, et aucun indice ne suggère qu’il ait trouvé à Boston quelque lettré arabe qui aurait pu l’aider [...]. Il était obligé d’avoir recours à son oreille essentiellement paysanne lorsqu’il mettait sa pensée par écrit. Peu versé dans le vocabulaire traditionnel et dans la syntaxe de l’arabe classique, il développa un style qui reflétait le langage ordinaire qu’il avait entendu à Bicharri [son village natal] lorsqu’il était enfant, et qu’il entendait encore dans le South End [quartier populaire de Boston]. » Par ailleurs, les proches de Gibran n’apprendront jamais ni à lire ni à écrire l’anglais durant leur long séjour en Amérique. Mieux, sa sœur Mâriâna (1895‑1972), qui passe toute sa vie à Boston, se trouve incapable de déchiffrer une lettre en anglais, a fortiori d’en écrire une, et doit compter sur ses amis pour démêler l’écheveau compliqué des dispositions testamentaires de son illustre frère.

Il est certain qu’écrire en anglais n’allait pas de soi pour un jeune et pauvre migrant. Dans une lettre à son amie Mary Haskell (1873‑1964), en 1922, Gibran fait cette confidence pathétique : « J’ai des craintes au sujet de mon anglais. Cela fait des années que j’y pense, mais je ne vous l’ai pas dit. Est-ce que mon anglais est de l’anglais moderne, Mary, ou est-ce de l’anglais du passé ? Car l’anglais m’est toujours une langue étrangère. Je pense encore en arabe uniquement. Et je ne connais l’anglais que par Shakespeare, la Bible et vous. » Cette incertitude angoissée qui honore l’auteur du Prophète, taraude l’existence de cet homme ambitieux mais conscient de ses limites linguistiques. En 1918 déjà, Mary Haskell rapporte dans son Journal cette autre confidence de son protégé devenu ami : « De toute manière, je ne devrais vraiment pas écrire en anglais. Mais je parle tellement peu l’anglais — et tous mes amis écrivent — ils écrivent tout le temps. Tout cela est autour de moi. Mais je pense toujours en arabe... quand je viens d’écrire en arabe, l’anglais est alors tellement lointain. Je dois réfléchir avant d’épeler le moindre mot. »

De fait, ce n’était un secret pour personne que l’œuvre anglaise de Jubrân était soigneusement revue et corrigée par ses deux amies et bienfaitrices Mary Haskell et Barbara Young (1879‑1964). Cette dernière ira jusqu’à compléter la rédaction du Jardin du Prophète, ébauche laissée inachevée par son protégé. Il est évident que ces propos francs ne révèlent pas une vocation à faire de l’anglais la langue d’expression privilégiée de Gibran. Il n’était manifestement pas à l’aise en pratiquant cette langue. De plus, il n’a jamais possédé qu’imparfaitement sa langue maternelle, confirmant que l’on peut difficilement tout avoir dans la vie.

Cette dichotomie de l’appartenance à deux langues et, à travers elles, à deux cultures n’a jamais été complètement résolue par ceux-là même qui ont dû l’affronter dans leur cheminement intellectuel et leur création langagière. Un malaise réel plane et l’on retarde (ou évite) toujours la rupture définitive. Et c’est encore Gibran qui, en 1920, confie son désarroi à Mary Haskell : « Ces derniers temps, j’étais perdu dans mon propre brouillard, et quand je me sens perdu, mon recours est d’écrire de la poésie arabe. Revenir à sa race est une bonne façon pour trouver une autre aurore. »

C’est dire que Philippe Maryssael a dû passer des nuits blanches avec le prophète du Liban afin de comprendre et déchiffrer l’œuvre de son idole, jonglant, avec brio, avec la langue de Shakespeare, pour en extraire la substantifique moelle et l’offrir à ses lecteurs francophones.

Un régal qui se consomme avec ou sans modération.

Abdallah Naaman, Neuilly-sur-Seine, mars 2024